Médiathèque

Médiathèque

2455 médias

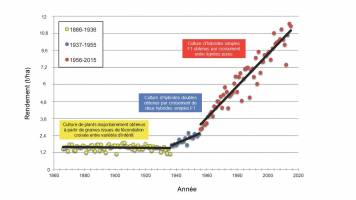

Entre 1866 et 1936, les graines semées présentent des taux d’homozygotie variables, elles sont issues de la fécondation croisée entre deux variétés sélectionnées précédemment pour leurs caractéristiques intéressantes (en jaune). Durant la période 1937-1955, des hybrides doubles sont commercialisés e...

Depuis l’Antiquité, les agriculteurs trient les plantes les plus performantes (résistance aux maladies, aux intempéries, meilleure productivité…) puis choisissent les semences de l’année suivantes parmi ces « meilleurs » individus. Cette sélection artificielle modifie très lentement les caractéristi...

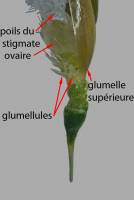

À gauche figure un ensemble de variétés domestiquées à partir de l’espèce Brassica oleracea (à droite), dont le plus proche parent sauvage serait Brassica cretica, endémique des bords de la mer Égée [19]. Une grande diversité morphologique est ici illustrée par le chou rouge (Brassica oleracea var. ...

D'Ouest en Est : Mésoamérique (à partir de – 9 000 ans ; maïs, haricot, courge, coton, tabac, avocat, vanille) Est des États-Unis (à partir de – 4 000 ans ; tournesol, chénopode) Amazonie et Andes (à partir de – 6 000 ans ; patate douce, pomme de terre, manioc, coton, poivron, ananas, papaye, quino...

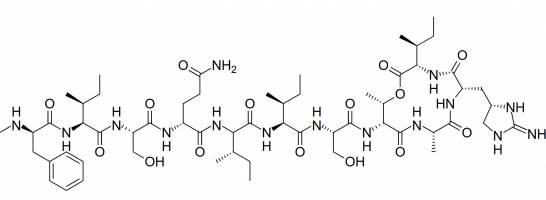

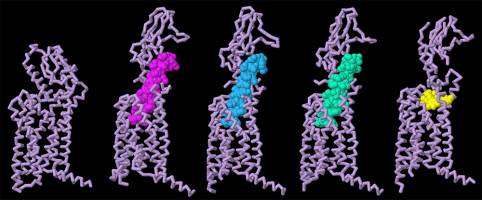

Le récepteur du GLP-1 est représenté en violet. GLP-1 est représenté en rose, tandis que les agonistes comme l’exénatide, le sémaglutide, le tirzépatide ou le rétatrutide sont représentés respectivement en rouge, bleu, vert et turquoise. La membrane plasmique est représentée en gris.