Environ un tiers du carbone libéré par les activités humaines est stocké en milieu continental, le reste se répartissant entre l’atmosphère et les océans. La répartition de ce carbone dans les différents réservoirs continentaux est encore mal connue, mais l’on considérait jusqu’ici que les forêts constituaient un stock important de carbone. Une étude récente estime toutefois que la plupart du carbone présent en milieu continental serait stocké dans la matière organique morte (sols, sédiments…) et non dans la matière organique vivante (plantes).

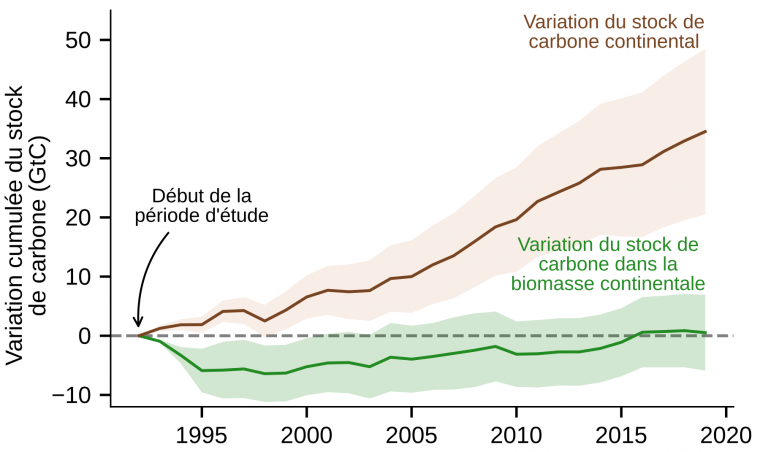

L’estimation de l’importance des flux et de la taille des réservoirs de carbone est indispensable à notre compréhension du cycle de carbone, et donc à la mise en place d’actions adaptées pour limiter le changement climatique. Une étude publiée ce mois-ci dans Science montre qu’au cours des trente dernières années, le stock de carbone situé dans la matière organique vivante des milieux continentaux, donc essentiellement dans les plantes, a très peu varié (Figure 1) 1. Pourtant, dans le même temps, près de 35 GtC de carbone ont été stockées en milieu continental. Si le stock de carbone n’augmente pas dans la biomasse végétale vivante (les forêts essentiellement), c’est donc qu’il augmente sous forme de matière organique morte, c’est-à-dire dans les sols et dans les sédiments présents dans les milieux humides (tourbières) ou aquatiques (lacs, lits des cours d’eau…). La matière organique est préservée de la minéralisation par les conditions anoxiques qui peuvent y régner.

Les estimations de variation du stock de carbone contenus dans les arbres (qui représentent l’essentiel de la biomasse en milieu continental) ont été obtenues en compilant les résultats de plusieurs études, fondées sur des données de télédétection et des inventaires de terrain. Les zones ombrées représentent la valeur d’un écart-type.

Ces résultats sont en accord avec ceux d’une autre étude récente, qui concluait que les forêts ne représentent qu’environ un cinquième du puits de carbone annuel des surfaces continentales sur la dernière décennie, c’est-à-dire environ 0,5 GtC/an sur un total de 2,5 GtC/an 1.

Faut-il déduire de ces résultats qu’il est inutile de protéger les forêts ? Cela serait oublier qu’avant d’être préservée dans des milieux anoxiques, la matière organique a d’abord été produite par les producteurs primaires, à savoir les végétaux. Si le stock de carbone augmente si peu dans la biomasse végétale vivante sur les trois dernières décennies, c’est donc principalement parce que les forêts souffrent de dégradations (feux de forêt, parasites, sécheresse) et de la déforestation. Préserver les forêts pourrait donc augmenter le flux de carbone à la fois vers la matière organique vivante et vers la matière organique morte.

L’étude souligne également que certaines activités humaines peuvent faciliter le stockage de carbone dans des réservoirs assez pérennes, par la création d’environnements anoxiques (lacs artificiels, barrages, décharges), par la préservation d’environnements naturels (zones humides et des tourbières), ou par l’utilisation de bois pour la construction.