Ce webinaire, coorganisé par le CNRS et le ministère de l’Éducation nationale, est composé de deux conférences. La première, par Christophe Robaglia, porte sur la réglementation européenne des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans la perspective de la génomique et de la domestication des plantes cultivées. La seconde, par Pierre-Marc Delaux, a pour objet l’édition génomique chez les plantes.

Sommaire de la vidéo

- Introduction

- Première conférence : La réglementation européenne des OGM dans la perspective de la génomique et de la domestication des plantes cultivées

- La domestication des plantes, une coévolution avec les humains

- Les modifications phénotypiques induites par la domestication des plantes

- La variabilité de l’ADN

- Qu’est-ce qu’un OGM ?

- Conclusion

- Seconde conférence : L’édition génomique chez les plantes

- La technologie CRISPR-Cas9

- Les applications chez les plantes

- Au-delà de CRISPR-Cas9

- Questions/réponses

- Conclusion

Le texte qui suit correspond à la transcription de ces deux interventions, traitée pour supprimer les marques d’oralité, préciser quelques points et synthétiser certains passages. L’introduction, la séance de questions/réponses et la conclusion du webinaire n’ont pas été retranscrites.

Première conférence : La réglementation européenne des OGM dans la perspective de la génomique et de la domestication des plantes cultivées

Présentation du conférencier, Christophe Robaglia

Le premier conférencier que vous allez entendre est Christophe Robaglia, qui est professeur des universités à Aix-Marseille Université. Il a débuté sa carrière de chercheur à l’Inra, qui maintenant s’appelle l’Inrae où il a été recruté comme spécialiste des potyvirus, des agents pathogènes majeurs des plantes cultivées. Il s’est intéressé aux défenses des plantes face à ces agents infectieux, et en particulier aux mécanismes biologiques de résistance et d’immunité. Il a créé et dirigé l’équipe Génétique et biophysique des plantes au sein d’une unité mixte de recherche à Marseille, qui est le BIAM, qui est une unité sous tutelle d’Aix-Marseille Université, du CNRS et aussi du CEA. Il est encore membre de cette équipe et il enseigne dans son domaine sur le campus de l’UMIDI. Il a ouvert récemment un nouvel axe de recherche sur les aspects fonctionnels et évolutifs de la photo-endosymbiose. Il a été expert OGM pour l’European Food Safety Authority et membre de l’Académie d’agriculture de France. Il a récemment cosigné, vous l’avez peut-être vu passer, une tribune dans Le Monde pour expliquer le contexte et les perspectives des nouvelles technologies génétiques à la suite du projet de modification de l’argumentation européenne sur les OGM.

La domestication des plantes, une coévolution avec les humains

Christophe Robaglia : Ce qu’on va voir aujourd’hui assez rapidement, c’est un rappel de la génomique et de la domestication des plantes cultivées et comment cela s’articule ou non avec la réglementation européenne des OGM.

La domestication des plantes, c’est une histoire qui a commencé il y a 13 000 ans dans le Croissant fertile, qui correspond à peu près à l’Irak, la Syrie et Israël actuellement. Les plantes ont été mises en culture par les humains et cette sélection par les humains a créé une boucle de coévolution qui a été extrêmement rapide, parce que les plantes évoluent au rythme biologique, mais les humains évoluent au rythme de la culture. Ce dernier rythme n’est pas génétique, mais épigénétique, beaucoup plus rapide que la génétique. Cela a donc conduit à une évolution accélérée de certains groupes de plantes pour la consommation et l’utilisation par les humains. D’un côté, les génomes des plantes ont été très profondément transformés. De l’autre côté, les comportements humains ont été très profondément transformés, puisque c’est la domestication des plantes qui nous permet d’être urbanisés puisque nous avons complètement externalisé la production alimentaire en dehors des endroits où vivent maintenant la plupart des humains. Le dernier avatar de cette boucle de co-évolution, c’est que les humains apprennent maintenant à modifier les génomes. C’est ce qu’on verra dans la deuxième partie de l’exposé.

Les modifications phénotypiques induites par la domestication des plantes

La domestication des plantes, c’est une expérience d’évolution. Ce point n’avait pas échappé aux précurseurs de la biologie et de la génétique, que sont Darwin et Mendel. Mendel avait noté que les « plantes cultivées sont des membres de différentes séries d’hybrides… et la main de l’homme obtient plus d’une variation qui devrait disparaître à l’état de nature ». Tandis que Darwin disait que « la clé est la puissance de la sélection cumulative de l’homme : la nature donne des variations successives ; l’homme les utilise dans certaines directions utiles pour lui ». Les modifications qui ont été causées par cette domestication chez les plantes ont été extrêmement profondes. Ce sont des modifications qui sont à la fois physiologiques, comme le fait que les graines restent attachées sur les épis, ce qui n’est pas du tout intéressant pour les plantes, mais qui est intéressant pour les humains parce que cela permet une récolte beaucoup plus facile. Ce caractère a d’ailleurs été sélectionné indépendamment dans au moins trois endroits du monde où la domestication des plantes a eu lieu. Il y a également eu des modifications morphologiques avec la taille des organes qui a augmenté, des modifications développementales avec l’architecture complète de la plante qui a été changée, comme la modification du téosinte qui est l’ancêtre du maïs, qui a été domestiqué en Amérique centrale. Le téosinte est tellement différent du maïs qu’il a fallu très longtemps pour accepter que le téosinte était l’ancêtre du maïs, qui a été modifié par la domestication, par la sélection par les humains. La domestication a ainsi conduit chez beaucoup de plantes à la perte de molécules antinutritives. Il y en a beaucoup, mais un exemple connu c’est celui des cucurbitacines que l’on trouve dans les Cucurbitacées, donc les courges sauvages par exemple, et qui ont complètement disparu des Cucurbitacées cultivées. Nous verrons aussi que cette domestication des plantes a même conduit à de la spéciation, c’est-à-dire que de nouvelles espèces ont pu être créées par les humains.

La variabilité de l’ADN

Cette évolution accélérée des plantes sous la pression de sélection humaine est liée à la diversité génétique préexistante chez les plantes. La diversité génétique est liée à l’instabilité intrinsèque des molécules d’ADN. Nous allons essayer de passer en revue ces instabilités intrinsèques et surtout essayer de donner quelques éléments quantitatifs concernant ces instabilités.

Ces instabilités, qu’on appelle des accidents génétiques, sont des mutations. Il s’agit de l’ADN mobile (des morceaux d’ADN qui peuvent se déplacer à l’intérieur des génomes), des recombinaisons (dont on ne parlera pas, mais la recombinaison est un événement aléatoire qui réorganise les génomes), des transferts d’ADN entre espèces, des duplications de génomes, et enfin des fusions cellulaires, notamment à l’origine de l’existence des organismes eucaryotes avec des transferts de gènes massifs d’origine bactérienne qui font que les génomes de tous les Eucaryotes contiennent une grande partie de gènes qui proviennent d’au moins deux sortes de bactéries.

Les mutations ponctuelles

Le taux de mutation spontanée par génération est d’environ 1 mutation pour 140 millions de bases répliquées chez les plantes et les animaux. Ce taux de mutation spontanée a été fréquemment exploité en utilisant des mutagènes pour augmenter le taux de mutation à partir des années 1950-1960, afin d’obtenir de nouveaux caractères intéressants dans l’amélioration des plantes. Un petit calcul rapide fait à partir du génome de la tomate, qui fait 900 millions de paires de bases montre que, dans un hectare de tomates, on trouve 684 millions de mutations. C’est-à-dire que presque tout le génome de la tomate est mutagénisé dans un hectare de tomate. Si on étend ce résultat à l’ensemble des tomates cultivées sur la planète, c’est-à-dire à peu près 4 millions d’hectares de tomates cultivées, cela correspond à 3.1015 mutations, c’est-à-dire que le génome de la tomate est chaque année entièrement mutagénisé plusieurs dizaines voire centaines de fois.

Un calcul équivalent montre que dans un champ de blé d’un hectare, tous les gènes du blé portent une mutation. Les mutations induites à l’aide de mutagènes ont conduit à la création de plus de 3000 variétés de plantes extrêmement différentes qui vont des céréales aux plantes maraîchères, aux arbres, comme des cerisiers auto-fertiles, les pamplemousses sans pépins, etc. qui sont très abondamment cultivées. Ces plantes sont répertoriées dans le catalogue de la FAO.

L’ADN mobile

La deuxième source d’accidents génétiques, très importante dans le monde vivant, c’est l’ADN mobile. L’ADN mobile a été identifié chez les plantes par une chercheuse américaine, Barbara McClintock, qui a découvert dans les années 50 des instabilités génétiques chez les épis de maïs et donc des variations de couleurs chez les épis de maïs. Elle a compris que ces variations étaient liées à des morceaux d’ADN qui se déplaçaient à l’intérieur du génome. La génomique du XXIe siècle a permis de caractériser beaucoup mieux ces insertions d’ADN mobile. Pour donner un ordre de grandeur de l’insertion des ADN mobiles, on considère qu’il y a environ une nouvelle insertion d’ADN mobile pour 30 naissances chez les humains ou par embryon de drosophile.

L’ADN mobile a été utilisé au cours de la domestication des plantes puisque ce sont des insertions d’ADN mobile, qu’on appelle des transposons, qui sont à l’origine des variétés de raisin blanc. Le raisin blanc est cultivé depuis plus de 1000 ou 2000 ans en Asie centrale. L’état ancestral du fruit de raisin, c’est un fruit qui produit des anthocyanes, qui sont des pigments donnant cette couleur rouge ou violette. Le séquençage du génome de la vigne a permis de mettre en évidence que c’est l’insertion d’un rétro-élément, d’un morceau d’ADN, qui a annulé la synthèse des anthocyanes et qui a conduit à l’apparition des variétés de raisins blancs. Il est possible de détecter des réversions chez certains cépages, comme le cépage Ruby Okuyama.

C’est le même type d’événement qui s’est produit chez les oranges sanguines, ce qui illustre bien la versatilité du résultat des insertions d’ADN mobile parce que, dans ce cas-là, l’insertion de l’ADN mobile a activé les gènes de synthèse d’anthocyanes dans le fruit, ce qui leur permet d’avoir cette couleur rouge qui est liée à ces pigments.

Des travaux récents d’un laboratoire du CNRS, le laboratoire d’Olivier Panaud au CNRS de Perpignan, ont pu aussi montrer que l’ADN mobile était capable de se déplacer entre espèces. En prenant le génome de plusieurs plantes cultivées ou non, ils ont cherché, à l’aide de programmes bioinformatiques, des morceaux d’ADN qui étaient plus semblables à des espèces éloignées qu’au groupe des espèces proches. Cela leur a permis de conclure que, chez de nombreuses espèces, des transferts horizontaux d’ADN ont eu lieu et qu’ils sont probablement liés à l’ADN mobile. Cette analyse leur permet de montrer que pour 40 génomes analysés, on trouve au moins 30 événements de transferts horizontaux d’ADN entre espèces végétales. Ces morceaux d’ADN qui se baladent entre les espèces sont pour la plupart des rétro-transposons, qui sont une classe d’ADN mobile bien connue, mais on trouve aussi des gènes de génomes qui se sont transportés. Aujourd’hui, les mécanismes qui permettent le transfert de l’ADN mobile entre espèces végétales, mais probablement aussi animales, sont encore inconnus. Il y a beaucoup d’hypothèses qui sont basées sur des virus ou des vésicules qui encapsideraient de l’ADN et qui permettraient de transporter de l’ADN d’une espèce vers une autre espèce.

Cela a été une assez grande découverte de la fin du XXe et du début du XXe siècle : l’ADN mobile est extrêmement invasif et, chez certains génomes, comme le génome humain, mais aussi comme le génome de beaucoup de plantes, la plupart du génome est constitué d’ADN mobile. Celui-ci est non fonctionnel et est maintenu uniquement par dérive génétique. Autrement dit, cette grande fraction du génome, non fonctionnelle, n’est absolument pas soumise à la sélection naturelle. C’est de ce qu’on appelle stricto sensu, de l’ADN égoïste. Des calculs récents montrent que, dans le génome humain, il n’y aurait qu’environ 11 % du génome qui est fonctionnel, qui est soumis à la sélection naturelle, et à peu près la même chose pour le génome du riz. Cela veut donc dire que 90 % du génome n’est pas fonctionnel : il ne sert strictement à rien. D’ailleurs cette découverte est l’objet d’une discussion assez intense dans le monde des créationnistes pour qui il est assez inconcevable que 90 % du génome soit totalement inutile s’il a été créé par un être supérieur, ou alors c’est que l’être supérieur n’est pas particulièrement efficace.

Les croisements interspécifiques

Une autre source d’échanges de gènes chez les organismes vivants, ce sont les croisements interspécifiques. C’est aussi ce que révèle la génomique du XXIe siècle. La frontière des espèces est parfois difficile à distinguer. Aux frontières, les espèces peuvent se croiser. Il peut y avoir des croisements interspécifiques. C’est ainsi que dans le génome de la tomate cultivée, 5 à 10 % du génome, ce qui correspond à peu près à 3000 gènes, proviennent de croisements avec d’autres espèces. Ces fragments ont été introgressés par recombinaison. C’est d’ailleurs le séquençage de l’ADN ancien de Néandertaliens qui a permis de montrer qu’une petite partie du génome des humains actuels, des humains sortis d’Afrique, est composé d’ADN d’origine néandertalienne.

Les croisements interspécifiques ont aussi permis aux améliorateurs des plantes, dès la fin du XXe siècle, de créer de nouvelles espèces. Une nouvelle espèce bien connue est le triticale, une plante abondamment cultivée, surtout en Europe de l’Est. C’est une espèce artificielle qui est issue d’une hybridation entre le blé, qui possède 42 chromosomes, et le seigle, qui possède 14 chromosomes. Dans un croisement interspécifique, chaque gamète apporte la moitié du stock chromosomique du parent. On se retrouve avec une plante qui a 21 chromosomes du blé et 7 chromosomes du seigle, ce qui fait 28 chromosomes. Cette plante est stérile parce que les génomes du seigle et du blé ne peuvent pas s’apparier au moment de la méiose. Mais des doublements chromosomiques spontanés doublent complètement le stock chromosomique, c’est-à-dire qu’on passe de 28 chromosomes à 56 chromosomes. À ce moment-là, comme le génome a été doublé, chaque chromosome peut trouver un homologue auquel s’apparier au moment de la méiose, ce qui permet de restaurer la fertilité. Ces doublements chromosomiques peuvent être soit spontanés, soit obtenus par l’action de molécules comme la colchicine, qui inhibe le fuseau de division lors de la méiose. Le blé lui-même, qui n’a pas été créé par les humains, contient les génomes additionnés et doublés de trois graminées ancestrales.

Grâce au séquençage des génomes des plantes, on réalise que la polyploïdie, c’est-à-dire la duplication spontanée de l’ensemble de l’ADN, a été assez fréquente au cours de l’histoire de l’évolution des plantes, puisqu’on pense qu’un individu sur 10 000 ou 100 000 est polyploïde, et que 2 à 4 % des événements de spéciation sont liés à des événements de polyploïdie.

Les transferts horizontaux de gènes

La dernière source d’accidents génétiques et d’échanges génétiques entre les organismes vivants, en particulier chez les plantes, est liée au transfert d’ADN entre plantes et bactéries. La bactérie Agrobacterium tumefaciens est utilisée par les généticiens des plantes pour insérer de l’ADN dans le génome des plantes. En séquençant l’ensemble du génome des plantes, on se rend compte que de nombreux génomes de plantes, au cours de leur évolution, ont subi des transferts naturels d’ADN à partir d’agrobactéries. Ainsi jusqu’à 7 % des Angiospermes pourraient contenir de l’ADN d’origine agrobactérienne.

Qu’est-ce qu’un OGM ?

Une première définition

Après avoir réalisé que la fréquence des modifications génétiques spontanées est si importante dans la nature, qu’est-ce que cela veut bien qu’être un organisme génétiquement modifié ?

Un organisme génétiquement modifié, c’est un organisme (hors humains) dont le génome a subi une modification qui ne s’effectue pas par recombinaison naturelle. C’est une définition réglementaire qui met l’accent sur l’origine de la modification génétique, qui doit être d’origine humaine, mais pas sur sa nature. En fait je pense qu’aucun biologiste ne serait capable de donner une définition biologique des organismes génétiquement modifiés. Cette définition des organismes génétiquement modifiés s’applique essentiellement à la transformation génétique, c’est-à-dire à l’insertion d’ADN en utilisant la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Elle exclut la mutagenèse, c’est-à-dire le fait d’induire des mutations potentiellement avantageuses, par exemple en irradiant des graines pour trouver de nouveaux phénotypes intéressants pour l’agriculture.

À partir du moment où un organisme a été classé comme organisme génétiquement modifié, il doit subir une évaluation sanitaire et environnementale extrêmement approfondie avant d’être commercialisé. En plus, cet organisme doit être traçable, c’est-à-dire qu’il doit y avoir un système qui permet de détecter si les organismes génétiquement modifiés disséminés ou non.

Jusqu’en 2018, la situation est donc la suivante : les plantes qui ont subi des modifications spontanées de l’ADN, c’est-à-dire de l’hybridation, de la mutagenèse, de l’insertion, de la duplication ne sont pas considérées comme des OGM. Leur commercialisation est libre, elles doivent juste subir des tests agronomiques. Ces plantes ont pour la plupart des modifications inconnues de l’ADN.

De l’autre côté, les plantes obtenues par génie génétique, c’est-à-dire avec une insertion d’ADN, sont qualifiées d’OGM. Elles rentrent dans la réglementation des OGM et plantes doivent donc subir une évaluation des risques environnementaux et sanitaires approfondie. Cette évaluation prend plusieurs années, coûte plusieurs millions d’euros à l’entreprise semencière qui veut obtenir une homologation et, même si l’avis est positif, dans de nombreux pays d’Europe, le fait que la plante soit OGM conduit à une interdiction de la culture. C’est par exemple le cas en France, puisque les plantes génétiquement modifiées sont toujours interdites de culture. Par contre l’importation est possible et, en Europe, on importe des millions de tonnes de soja et de maïs génétiquement modifiés d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Le paradoxe étant que, dans le cas des OGM, les modifications de l’ADN sont parfaitement connues, puisque désormais, de façon très courante, les nouvelles variétés issues du génie génétique voient leurs génomes entièrement reséquencés.

Le groupement qui s’occupe des tests agronomiques des variétés issues des entreprises semencières ou même des variétés issues de la sélection traditionnelle évalue d’un point de vue agronomique environ 3500 nouvelles variétés par an. De l’autre côté, pour les plantes génétiquement modifiées, l’Agence européenne de sécurité sanitaire et alimentaire, depuis que la directive a été mise en place en 2001, a évalué à peu près 200 dossiers de plantes génétiquement modifiées.

Une seconde définition

À partir de 2018, il s’est passé un événement assez important, trouvant ses racines en 2012 avec les nouvelles technologies d’édition du génome, les technologies CRISPR-Cas9, qui permettent d’aller modifier précisément un nucléotide ou quelques nucléotides dans un génome. À ce moment, un certain nombre de syndicats et d’ONG français ont considéré qu’il fallait revoir la définition des OGM. Le Conseil d’État français a considéré qu’il n’était pas compétent et il a transféré le dossier à la Cour de justice européenne.

En 2018, la Cour de justice européenne, prenant en compte la définition des OGM, c’est-à-dire des plantes qui subissent des modifications génétiques qui ne pourraient pas intervenir dans la nature, a décrété que les organismes obtenus par mutagenèse constituent bien des OGM. À ce moment-là, ces organismes doivent être soumis aux obligations de la directive OGM qui date de 2001, c’est-à-dire aux obligations d’évaluation sanitaire, d’évaluation environnementale, de traçabilité et d’étiquetage.

Cependant, la Cour de justice européenne s’est rendu compte que cette décision posait problème parce qu’il existait déjà des milliers de variétés cultivées, résultant de mutagenèses réalisées depuis une quarantaine ou une cinquantaine d’années, à l’aide de mutagènes chimiques ou physiques. Si jamais ces plantes, qui sont cultivées depuis plusieurs dizaines d’années, devaient être soumises à l’évaluation approfondie qui est celle des OGM, cela risquait de causer un désordre indescriptible dans le paysage agricole, dans la mesure où de très nombreuses plantes allaient devoir être immédiatement retirées du marché. Par exemple, la plupart des variétés d’endives sont des plantes dont les parents sont issus de parents qui ont été mutagénisés. La Cour de justice européenne a donc décidé que les organismes obtenus par des techniques de mutagenèse, traditionnellement utilisées pour diverses applications, et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, sont exemptés de ces obligations. Ce sont les plantes que certains qualifient parfois d’« OGM cachés », parce qu’il s’agit bien d’OGM, mais « cachés » car exemptés des obligations.

Cela mène à une situation un peu kafkaïenne où le droit et la science sont en conflit. Une situation où l’on a des organismes dont les génomes contiennent des centaines de mutations inconnues et qui sont cultivés, ce sont les OGM exemptés, alors que des organismes dont les génomes contiennent une mutation connue, c’est-à-dire des organismes modifiés par exemple par CRISPR-Cas9 sont des organismes réglementés, donc soumis à une réglementation extrêmement lourde, qui peut conduire à une interdiction de culture si les politiques le décident. Tout cela sachant qu’il n’existe bien sûr aucun moyen de détecter qu’une mutation d’un génome provient d’une mutagenèse ciblée par un système tel que CRISPR-Cas9, d’une mutagenèse induite à l’aide de mutagènes, ou de la diversité naturelle de mutations spontanées. Il n’y a aucune différence biochimique entre les mutations. Ces mutations ne sont donc pas traçables. Si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout en considérant que l’existence même de ces mutations fait peser un risque, cela veut dire qu’il n’y aurait pas de raison scientifique d’exclure la mutagenèse spontanée de la réglementation des OGM, c’est-à-dire toutes les plantes cultivées par l’agriculture maintenant et dans le futur.

Les nouvelles techniques génomiques (NGT, new genomic techniques)

Pour essayer de sortir de cette situation un peu compliquée, en juillet 2023, la Commission européenne a fait une proposition de modification de la réglementation en introduisant le terme de « New Genomic Techniques » ou « New Breeding Techniques », NGT ou NBT. Cette proposition, qui n’est pour le moment pas adoptée, a pour objectif d’assouplir la réglementation pour des plantes qui subiraient des mutations ciblées dans un maximum de 20 nucléotides dans le génome. L’idée derrière ce changement de la réglementation, c’est que la mutagenèse ciblée permet des modifications qui, en théorie, pourraient être obtenues naturellement par des techniques conventionnelles à partir du réservoir génétique des plantes d’intérêt. Autrement dit, l’idée est que si l’on attendait suffisamment longtemps avec un très grand nombre de plantes, on pourrait obtenir n’importe quelle mutation dans le génome, sauf qu’il faudrait beaucoup de temps pour examiner un très grand nombre d’individus. Il est cependant possible de considérer que les plantes qui ont subi moins de 20 nucléotides d’édition de génome pourraient être obtenues naturellement par des techniques conventionnelles et donc ces plantes rentreraient dans une catégorie qui s’appellerait NGT1. Ces plantes ne seraient soumises qu’à déclaration avant la commercialisation, c’est-à-dire sans évaluations sanitaire et environnementale approfondies. Ce groupe inclut aussi les plantes qui ont subi des délétions du génome, c’est-à-dire dans lesquelles des fragments de génomes ont été retirés, et aussi les plantes qui résultent de cisgèneses. La cisgènese correspond au fait de prélever une séquence d’intérêt dans une plante d’une espèce donnée et de l’introduire dans le génotype d’une autre plante de la même espèce. Il s’agit donc d’une transformation génétique avec les gènes de l’espèce elle-même, qui rentrerait donc dans la catégorie NGT1.

Les variétés dans lesquelles il y aurait plus de 20 bases modifiées, ou les variétés qui auraient subi des expériences de transgenèse, comme celles qui étaient faites avant pour les OGM, seraient toujours soumises à la réglementation OGM, qui prendrait à ce moment-là le nom de NGT2.

En lisant entre les lignes de cette proposition de modification de la réglementation, on voit que la réglementation pourrait peut-être évoluer vers une évaluation basée sur la nature des modifications génétiques plutôt que sur leurs méthodes d’obtention, ce qui est une évolution demandée par la plupart des scientifiques. L’idée étant que ce qui compte, ce n’est pas la façon dont une mutation a été obtenue, c’est le changement génétique lui-même.

Conclusion

La plupart des sociétés scientifiques, comme l’Académie des sciences en France, en Allemagne, en Angleterre, l’Association médicale anglaise, l’Académie des sciences américaine, la FAO, l’OMS, etc., enfin, la plupart des intervenants, soit scientifiques, soit dans le monde de l’agriculture, ont tous, depuis quelques années, donné des avis sur les risques liés aux OGM. Globalement, le consensus scientifique, c’est que les cultures génétiquement modifiées et les produits alimentaires qui en résultent ne présentent pas plus de risques que les autres cultures et produits alimentaires, c’est-à-dire ceux qui sont obtenus par des modifications naturelles et spontanées du génome. À l’appui de ça, il est également possible de noter que la commission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a déclaré sans risque la quasi-totalité des 200 dossiers d’évaluation qu’elle a examiné depuis une vingtaine d’années. Quoi qu’il en soit, ces agences d’évaluation ne donnent que des avis, qui sont ensuite suivis ou non par les politiques.

Terminons avec un point d’éthique. Une des règles de base de l’éthique c’est d’essayer de faire ce qui peut être juste et utile. La question est maintenant de savoir ce que l’on peut faire de juste, d’utile et d’intéressant avec le génie génétique des plantes.

3.Seconde conférence : L’édition génomique chez les plantes

Présentation du conférencier : Pierre-Marc Delaux

Jean-Louis Vercher : Le second conférencier, Pierre-Marc Delaux, est directeur de recherche au CNRS. Après deux postdoctorats aux États-Unis et en Angleterre, il a été recruté au CNRS et a rejoint le laboratoire de recherche en sciences végétales à Toulouse. Son équipe étudie l’évolution des interactions entre les végétaux et les micro-organismes symbiotiques tels que les champignons et les bactéries. Soutenu par des financements prestigieux tels que l’ANR en France, l’ERC européen et la fondation Bill et Melinda Gates à une autre échelle, il cherche à comprendre les symbioses pour pouvoir en créer de nouvelles par biologie synthétique et qui seraient applicables pour une agriculture durable. Pierre-Marc Delaux a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2019 et a un prix de la Fondation des Instituts de France en 2021. Il est membre du programme Young Investigators de l’European Molecular Biology Organization, l’EMBO.

La technologie CRISPR-Cas9

Pierre-Marc Delaux : Je vais pour ma part changer un peu le focus tout en parlant toujours de plantes et de modification des génomes, mais en rentrant peut-être un peu plus dans ces récents développements techniques, notamment autour de la technologie CRISPR-Cas9. Mon exposé va être, vous le verrez, découpé en trois grands thèmes. Je vais d’abord revenir sur cette technologie CRISPR-Cas9, très récente. Je vais ensuite traverser avec vous quelques applications qui ont été faites dans différents contextes chez les plantes. J’ai quelques diapositives à la fin pour donner un goût de ce que la communauté scientifique intéressée par les modifications dirigées des génomes est en train d’essayer de mettre au point pour augmenter le champ des possibles en termes d’édition des génomes.

Un système de défense des bactéries contre les bactériophages

La découverte du CRISPR-Cas9 a fait un réel buzz médiatique entre 2012 et 2020, avec le prix Nobel de chimie qui a été reçu par Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier pour leur utilisation de ce système. Suite à ce prix Nobel, il y a eu bien sûr énormément d’engouement, en particulier de la part des sociétés de biotechnologies, qui ont offert tout un tas de promesses plus farfelues les unes que les autres et qui ont aussi reçu des financements très importants pour ressusciter le dodo ou le mammouth, jusqu’à éventuellement viser l’immortalité. Il y a donc une vraie success story autour de cette technologie. Mais avant d’en arriver là, bien sûr, il y a eu un long cheminement scientifique et je voulais revenir un petit peu sur l’histoire du CRISPR-Cas9.

Les origines de CRISPR-Cas9 viennent d’un article un peu obscur de 1987, publié par un scientifique japonais, qui a découvert, à proximité d’un gène qu’il étudiait chez une bactérie, la séquence que je vous montre à l’écran, qu’il a qualifiée de séquence inconnue dans l’article d’origine. Cette séquence présente deux particularités. La première est cette répétition de séquences palindromiques qui sont entrecoupées de séquences plus ou moins aléatoires, à intervalles réguliers. Il y a donc deux types de motifs : des motifs répétés et palindromiques, et des motifs inconnus entre ces motifs répétés. Cette découverte, qui était assez fortuite, a été répétée dans d’autres espèces de bactéries. Pendant une quinzaine d’années, des articles ont décrit ce type de séquences au sein de différents génomes bactériens. C’est en 2002 que le nom de CRISPR est apparu pour la première fois dans la littérature pour faire référence à ces clusters de séquences intercoupées de séquences palindromiques répétées. D’où l’acronyme CRISPR, ou Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Le CRISPR avait été nommé à cette époque sans que la fonction biologique de ces séquences n’ait été encore élucidée. Il y avait un certain nombre de propositions, d’hypothèses. Quelques années après, entre 2000 et 2006-2007, des découvertes successives ont permis de mieux comprendre la fonction de ces régions CRISPR dans les génomes de bactéries. Sans faire une revue exhaustive de la littérature, très riche sur le sujet, je vais juste présenter deux résultats qui ont convergé suite à un nombre assez important de découvertes scientifiques.

Le premier est l’observation, dans ces différents génomes bactériens, de l’existence de séquences de gènes codant des protéines à proximité de ces séquences CRISPR. C’est de là que vient le nom de Cas pour des gènes associés au CRISPR, CRISPR-associated genes. Ces gènes codent des protéines aux fonctions assez diverses. En fonction des espèces bactériennes, on retrouve un répertoire de protéines Cas qui peut varier assez significativement, mais toujours à proximité du CRISPR.

Une autre découverte a été l’identification d’une séquence appelée séquence leader, juste en amont de la séquence CRISPR. La séquence leader joue le rôle de séquence promotrice, permettant la transcription de l’ADN CRISPR en ARN.

L’ensemble de ces données suggérait qu’il existait, au sein des génomes bactériens, et même plus tard chez les Archées, des séquences CRISPR capables d’être transcrites en ARN qui étaient systématiquement à proximité d’un assemblage de protéines avec des compétences variées.

Au milieu des années 2000, il a enfin été compris quelle était la fonction biologique de cet assemblage d’ADN au sein des génomes procaryotes. Cette fonction qui a été décrite était une fonction dans l’immunité bactérienne face à des bactériophages, des virus pathogènes de bactéries. Suite à une infection, la bactérie est capable de découper l’ADN d’origine virale et de l’intégrer, par des activités enzymatiques, au sein des clusters CRISPR. Les séquences comprises entre les séquences répétées correspondent donc en fait à des fragments de génomes viraux intégrés par la bactérie. Il s’agit d’une phase d’immunisation de la population bactérienne quand celle-ci rentre en contact avec une population virale. Par la suite, si cette population bactérienne est à nouveau confrontée à ces virus, la bactérie va être capable de produire des ARN qui vont former des ARN guide. Ils sont composés d’une séquence complémentaire à l’ADN viral. Cet ARN guide peut être reconnu par des protéines du complexe de protéines associées au CRISPR : les protéines Cas. Le complexe formé par Cas et l’ARN guide se fixe à l’ADN viral par complémentarité de séquences et l’activité enzymatique du complexe aboutit au clivage de l’ADN viral. Le système CRISPR-Cas constitue donc une réponse immunitaire efficace contre une infection par des virus chez différentes Bactéries et Archées.

Un système détourné pour le génie génétique

La vraie révolution vient du génie de quelques chercheurs et chercheuses, qui ont su voir dans ce mécanisme d’immunité bactérien une source biotechnologique. La découverte récompensée par le prix Nobel en 2020 est double. La première découverte a été de trouver un système Cas qui est simplifié à une seule protéine alors que les systèmes naturels sont formés par des clusters de protéines Cas. Dans le système Cas9, une seule protéine est capable à la fois de reconnaître le complexe formé par l’ARN guide et l’ADN et de cliver l’ADN. Il s’agit donc d’un système minimal.

Par ailleurs, si l’ARN guide est modifié non pas pour cibler une séquence virale, mais pour cibler une séquence d’ADN quelle qu’elle soit (ce qu’ont proposé les deux lauréates du prix Nobel), ce système peut alors être utilisé pour induire des cassures de l’ADN de façon ciblée en utilisant juste ces trois composants du module : la protéine Cas9, l’ARN guide et le promoteur permettant son expression. Voilà la révolution technologique permise par ce système CRISPR-Cas9.

Cette activité de cassure de l’ADN offre plusieurs possibilités biologiques. La première est d’inactiver des gènes, c’est-à-dire de réaliser des knock-out. En effet, le complexe permet de cibler une séquence d’ADN dans un organisme donné et d’induire une coupure de l’ADN. Toutefois, les organismes vivants sont capables de réparer leur ADN de façon assez efficace par différentes machineries de réparation de l’ADN qui permettent une réparation fidèle, dans l’immense majorité des cas. Le système Cas9 ne permet donc d’introduire une mutation que si la réparation de l’ADN n’est pas fidèle. La mutation introduite suite à cette réparation peut par exemple être une délétion d’un nucléotide, une addition d’un nucléotide ou une mutation d’une base vers une autre.

Une autre possibilité technologique de ce système CRISPR, c’est de combiner non pas un seul ARN guide avec une Cas9, mais plusieurs ARN guides au sein d’une même cellule. L’ADN va donc être clivé, non pas une seule fois, mais deux. Si ces coupures de l’ADN sont suffisamment proches, la réparation peut se faire sans le fragment compris entre les deux coupures, ce qui peut entraîner une délétion d’un fragment de génome. Chez les plantes par exemple, des délétions de l’ADN allant jusqu’à 1 Mb ont pu être réalisées, ce qui représente presque un dixième d’un chromosome chez une plante classique.

La technologie CRISPR-Cas9 permet d’ouvrir le champ des possibles sur des modifications très ciblées des génomes.

Pour résumer cette première partie de mon exposé, il faut retenir que :

-

Le CRISPR-Cas9 provient d’un mécanisme d’immunité bactérienne antivirale qui a été détourné par des biologistes à des fins biotechnologiques.

-

Ce système permet de diriger une endonucléase sur une séquence spécifique de l’ADN.

-

Cette endonucléase permet de cliver l’ADN de façon spécifique, ce qui résulte parfois en des mutations ponctuelles, voire des délétions de l’ADN ciblé.

Les applications chez les plantes

Je vais vous présenter deux types d’applications chez les plantes, avec d’une part des applications visant à mieux comprendre le vivant, et d’autre part des utilisations pour améliorer les systèmes agricoles.

Mieux comprendre le vivant

Mon équipe de recherche s’intéresse à la diversité des plantes de façon très générale et en particulier à leurs interactions avec les micro-organismes qui les entourent, donc leurs microbiotes, qui varient sur un continuum allant d’interactions pathogènes à des interactions mutualistes, symbiotiques, bénéfiques, où la plante et les micro-organismes associés bénéficient de l’interaction.

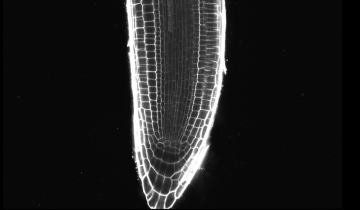

Un exemple assez remarquable est celui de la symbiose mycorhizienne à arbuscules, dans laquelle les cellules végétales sont colonisées par un champignon qui projette son mycélium à l’intérieur de la cellule végétale. Les deux partenaires sont parfaitement vivants s’échangent des ressources : azote, phosphore, eau par exemple. Cette symbiose mycorhizienne à arbuscules se retrouve partout chez les plantes : luzerne, carotte, hépatiques…

Il est possible d’observer le même type de structure fongique dans une section de fossile datant d’il y a 407 millions d’années, ce qui laisse penser que cette symbiose est très ancienne chez les plantes. On pense aujourd’hui qu’elle a environ 450 millions d’années.

Mon équipe de recherche essaye de comprendre quels sont les mécanismes au niveau moléculaire qui permettent la communication entre les champignons symbiotiques et les plantes. Nous cherchons en particulier à savoir quels sont les gènes impliqués chez les plantes pour accommoder ces champignons communiquer avec. Pour répondre à ces questions, les outils de modification ciblés des génomes constituent une ressource absolument inégalable parce qu’ils nous permettent d’aller cibler des gènes de plantes et de les inactiver.

Dans une étude menée par notre laboratoire, notre objectif était de tester si un gène particulier du génome d’une hépatique, Marchantia paleacae, était important pour cette compétence symbiotique. Pour cela, nous avons conçu un module permettant, chez cette hépatique, l’expression de Cas9 et d’un ARN guide capable de cibler spécifiquement le gène à inactiver, le gène WRI qui code un facteur de transcription. Cette construction a été intégrée au sein du génome de Marchantia paleacae par une transformation génétique grâce à Agrobacterium tumefaciens. Nous avons ensuite pu vérifier, par séquençage, que nous avions bien réussi à inactiver le gène souhaité.

La comparaison de thalles sauvages et de thalles mutants pour WRI nous a permis de constater que les plantes mutantes sont certes toujours partiellement colonisées par les champignons, mais qu’il n’y a plus du tout la formation d’arbuscules. Grâce à ce travail de mutagenèse très ciblée, nous avons conclu que le facteur de transcription WRI régulait l’établissement de la symbiose.

Je vais faire ici deux apartés, deux digressions par rapport à mon exposé, sur des points que je souhaite aborder pour nourrir un peu la réflexion, peut-être votre réflexion, et faire écho à ce qu’a présenté Christophe. D’une part, je vous ai dit que ces plantes, on les avait transformées avec la construction, c’est-à-dire que le mutant que je viens de vous présenter est à la fois édité de façon spécifique sur une petite partie de son ADN, mais contient également dans son génome, inséré de façon aléatoire, ce module que nous avons généré. D’un point de vue technique, il nous est tout à fait possible de croiser cette plante mutante avec des plantes sauvages, et au gré des recombinaisons et de la ségrégation génétique, nous pouvons obtenir des plantes qui n’ont plus ce transgène, mais qui malgré tout maintiennent la mutation. Elle est à une position génomique, au niveau physique, différente du transgène. Donc il est tout à fait possible techniquement d’obtenir des plantes qui ne sont plus transgéniques au sens OGM réglementé dont parlait Christophe tout à l’heure, mais qui contiennent bien ces mutations ciblées de 20 ou moins nucléotides.

L’autre digression porte sur la question des mutations off-targets, des cibles non désirées. La séquence que l’on va cibler va faire une vingtaine de nucléotides pour adresser notre ARN guide, une séquence de 20 nucléotides dans un génome de plante, il y en a des centaines, des milliers, ces séquences identiques. Et donc, il n’est pas improbable que notre design d’ARN guide ait ciblé en plus de cette séquence d’ADN cible, une autre région du génome. Donc ça c’est vraiment quelque chose que l’on ne peut pas exclure lorsqu’on mène l’expérience. Il y a eu un certain nombre d’études qui ont essayé de mesurer cet effet off-target chez différentes espèces. Et donc si vous souhaitez lire un peu plus sur le sujet, il y a cet article de l’année dernière qui référence un certain nombre de ces études. Il y a eu environ une bonne centaine d’études aujourd’hui chez une grosse dizaine d’espèces qui ont été menées pour mesurer ces off-targets avec différentes façons de mesurer cet effet, c’est un peu technique. La conclusion de ces 100 études, si on les regarde, c’est que 10 % d’entre elles ont été incapables de conclure pour des raisons techniques. C’est quelque chose à garder en tête. Les deux tiers de ces études ont montré qu’ils n’avaient pas détecté de off-target. Encore une fois, pas détecté, ça veut dire que c’est absent, je ne peux pas l’affirmer. Et 25 % de ces études ont montré qu’il y avait entre une et trois autres régions du génome qui étaient affectées. Donc ces autres régions du génome, elles pouvaient être dans des régions non codantes ou dans des régions codantes, ça dépendait bien sûr des ARN guides et des espèces. Donc ce qui veut dire que le off-target ça existe, mais que malgré tout cela semble assez minime en termes de mutations si on compare aux millions de mutations qui peuvent arriver dans une population dont vous a parlé Christophe. Mais ça existe, c’est une réalité biologique. Cette méthode, même si elle est excessivement précise, n’est pas parfaite, ce n’est pas 100 % de spécificité.

Amélioration variétale

Je vais traiter deux exemples d’applications dans le domaine de l’amélioration variétale. Le premier, chez le riz, a visé un gène qui permet d’augmenter le nombre de tiges. Si on inactive complètement le gène par une approche de génétique conventionnelle, on peut observer beaucoup plus de tiges, ce qui est un trait agronomique souhaité, mais par contre cela impacte négativement la production des graines : la mutation a un coût. L’année dernière, des auteurs sont arrivés à induire une mutation, non pas dans le gène, mais dans le promoteur de ce gène, ce qui a modifié son patron d’expression. Le résultat a été un riz présentant bien les ramifications de la tige, tout en maintenant un nombre de graines assez élevé.

Le second exemple est pris chez la tomate. Les chercheurs sont partis d’une proche parente de la tomate cultivée, Solanum pimpinellifolium, qui est retrouvée en Amérique du Sud, et qui est assez résistante à la sécheresse notamment ainsi qu’à un certain nombre de maladies. Les auteurs ont mimé le processus de domestication, qui a pris des milliers d’années, en utilisant la technologie CRISPR et en mutant moins d’une dizaine de gènes chez cette espèce, ils ont rejoué le jeu de la domestication. Ils ont ainsi obtenu une variété de Solanum pimpinellifolium qui avait des caractères agronomiques d’une tomate moderne. D’autres travaux essaient de rejouer ce jeu de la domestication dans d’autres espèces, notamment des céréales, pour bénéficier de proches-parentes qui sont particulièrement résistantes à la sécheresse, et essayer de leur conférer des traits d’intérêt agronomiques.

Au-delà de CRISPR-Cas9

CRISPR-Cas9 a été une révolution qui nous permet aujourd’hui de modifier le génome à façon ; le champ des possibles est assez incroyable. Mais depuis la mise au point de CRISPR-Cas9 en 2011, il y a eu plusieurs dizaines de variantes du système pour le rendre plus malléable et permettre d’autres types d’édition des génomes.

J’ai choisi de vous présenter ici un type d’édition des génomes qui correspond à une réécriture du génome. Il ne s’agit donc pas simplement d’une coupure de l’ADN puis d’une mutation aléatoire, mais de réécrire une zone du génome. Cette approche est appelée réécriture par matrice d’ARN (prime editing). Cette technique est basée sur la technologie CRISPR-Cas9 avec quelques modifications, dont deux principales. La première, c’est de modifier la Cas9 pour lui ajouter une autre enzyme qui est une transcriptase inverse, capable de synthétiser de l’ADN à partir d’une matrice d’ARN. L’autre modification consiste à ajouter à l’ARN guide une queue qui correspond au fragment que l’on veut venir réécrire dans le génome, à l’endroit souhaité. Le système fonctionne alors de la manière suivante : l’ADN est coupé par la Cas9 et la transcriptase inverse, grâce à la matrice fournie par l’ARN guide, synthétise l’ADN complémentaire, qui va être utilisé par la cellule pour venir réparer l’ADN. Au lieu d’obtenir une mutation aléatoire, on produit donc une réécriture très spécifique du génome à cette position ciblée

Ce système fonctionne et a été utilisé dans différents systèmes animaux, ainsi que chez les plantes. Les taux d’efficacité est environ 100 fois inférieur à celui de CRISPR. Il est donc nécessaire d’améliorer la technologie avant de pouvoir l’utiliser en routine dans les laboratoires pour des questions de biologie fondamentale, et pourquoi pas en agronomie dans les régions du monde où c’est permis et, peut-être un jour en Europe, si c’est ce que collectivement l’Europe décide.

Quelles pourraient être les applications de ce système ? Une première application concerne la résistance des plantes face aux maladies, et notamment face aux virus. Certains virus ont des gènes de virulence qui leur permettent de cibler des éléments très conservés chez les génomes de plantes à des fins d’infection. Dans la nature, il existe des modifications naturelles de certaines plantes, de ces éléments conservés, qui leur permettent d’être résistants à l’infection virale. Toutefois, ces allèles de résistance aux infections virales, sont parfois retrouvés dans des espèces qui n’ont pas d’intérêt agronomique. Un enjeu serait donc d’amener ce type de résistance chez des espèces d’intérêt agronomique, où la résistance n’existe pas. La réécriture par matrice d’ARN permettrait d’aller mimer ces mutations dans ces gènes essentiels chez les plantes pour les immuniser face à ces virus. Cette immunisation ne pourrait être obtenue par de simples inactivations de gènes, car sinon les plantes se développent moins bien, leur rendement est fortement affecté.

Je vais finir avec un exemple de biologie fondamentale, au sujet des symbioses mycorhiziennes. Toutes les plantes cultivées, à quelques exceptions près comme la betterave ou le chou, sont capables de former cette symbiose. Un enjeu agronomique pourrait être d’étendre les compétences symbiotiques des espèces cultivées, et notamment de leur permettre de s’associer avec d’autres symbiotes pour former des nodosités, que l’on retrouve dans les racines de légumineuses. Au sein de ces nodosités se trouvent des bactéries capables de fixer le diazote atmosphérique (N2) et de fournir cet azote fixé sous forme d’ammonium (NH4+) à la plante en échange de carbone. Ce qui est remarquable avec cette symbiose, d’un point de vue agronomique, c’est que ces espèces n’ont plus ou presque plus besoin d’intrants azotés pour pouvoir pousser, vu que la quasi-totalité de leur besoin en azote est amené directement par ces bactéries, donc par l’air qui nous entoure. L’air est constitué de 80 % de diazote et donc il serait intéressant de rendre cette symbiose possible chez les plantes cultivées pour deux raisons. La première, c’est que les engrais azotés coûtent excessivement cher et surtout, leur production libère des gaz à effet de serre et sont ainsi responsables d’environ 5 % des émissions au niveau mondial aujourd’hui.

Mon équipe, comme bien d’autres, cherche à utiliser la biologie synthétique, et notamment la réécriture des génomes, pour augmenter les compétences symbiotiques de certaines espèces. En étudiant le génome des espèces capables de réaliser la symbiose fixatrice de diazote, nous nous sommes aperçus que toutes ces espèces possédaient une séquence conservée dans le promoteur d’un gène très important pour la symbiose. Nous essayons donc actuellement de modifier le génome de certaines plantes ne réalisant par cette symbiose pour réécrire la séquence de leur promoteur de ce gène. Ce travail devrait constituer un premier pas vers ce projet de biologie synthétique d’augmentation des compétences symbiotiques.

J’ai essayé de faire le tour d’une part de la technologie à proprement parler, de ses applications actuelles en recherche fondamentale, mais aussi en recherche très appliquée et déjà mise en place dans d’autres régions du monde. Et j’espère vous avoir donné un petit goût des possibilités qui s’offrent aux biologistes aujourd’hui et qui vont venir nourrir le débat sur la réglementation de ce type de modification du génome.